Samedi 25 mai 2024

Programme:

Cette journée à Condé nous plongera dans l’univers des princes de Croÿ, puisque nous visiterons trois monuments qu’ils ont fait construire au XVIIIe siècle.

9 h 45 : Accueil à l’Hôtel de ville (parking Place Verte et rues adjacentes)

Mot d’accueil des présidents de la CHN et de la CDHA du Pas-de-Calais

Exposé synthétique, par M. Serge MASSIN, président du Cercle archéologique et historique de Vieux-Condé et de sa région, sur l’odyssée des charbonnages à Condé et dans sa région.

10 h 20 : Visite, guidée par Mme LEGRAND, archiviste de la ville de Condé et co-responsable du Pôle de rayonnement du territoire. L’hôtel de ville (arch. du Buat, 1773-1785) un exemple intéressant de l’architecture publique

Hôtel de ville. Cl. Monumentum.

L’église Saint-Wasnon (arch. : frère Louis de Saint Joseph et Pierre Contant d’Ivry, 1751-1755). Une église fondamentale de l’architecture religieuse néoclassique. Beau mobilier (boiseries, chaire de vérité, tribune d’orgues : caryatides par Gilis).

Saint-Wasnon, façade et intérieur. Cl. L. Baudoux

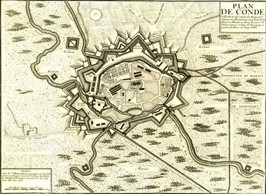

Découverte partielle des remparts de la ville et de son espace fortifié.

Stockholm,Krigsarchivet, v. 1710

Cl. X.

13h-14h30 : Pause gastronomique

À l’issue des visites, reprendre la voiture en direction de Bonsecours. La route traverse la forêt : arrêt au restaurant d’excellente réputation (qualité des plats, cadre raffiné) Les pieds dans le plat, 342 route de Bonsecours, en bas de la côte (parking facile).

Menu : plat, dessert, boisson : 32 € (le menu ne peut être donné dès maintenant : il dépend des produits du marché).

14 h 45 : rendez-vous à l’Hermitage (à 1 km) : revenir vers Condé, prendre la dernière allée à droite ; laisser les voitures à l’extérieur, le long des allées ou à proximité de la grille principale.

15h-16h : château de l’Hermitage (1750-1789) :

accueil par M. et Mme GONNEAU qui guideront la visite.

Extérieur et intérieur Château de l’Hermitage. cl. L. Baudoux

16 h 30- 17 h : Bonsecours : visite de la basilique néogothique

Avec le concours de M. Frédéric VIENNE, archiviste diocésain (Lille)

Cl. CC BY 4.0

Compte rendu de la sortie foraine à Condé-sur-l’Escaut dans l’univers des Croÿ

Le samedi 25 mai eut lieu notre sortie foraine annuelle en partenariat avec la CDHA du Pas-de-Calais. À 10 heures le groupe des 40 sociétaires inscrits dont 18 de la CHN se réunit dans la salle de réception de l’hôtel de ville de Condé où nous accueille madame Céline Legrand, archiviste de la ville et co-responsable du pôle de rayonnement culturel de Condé.

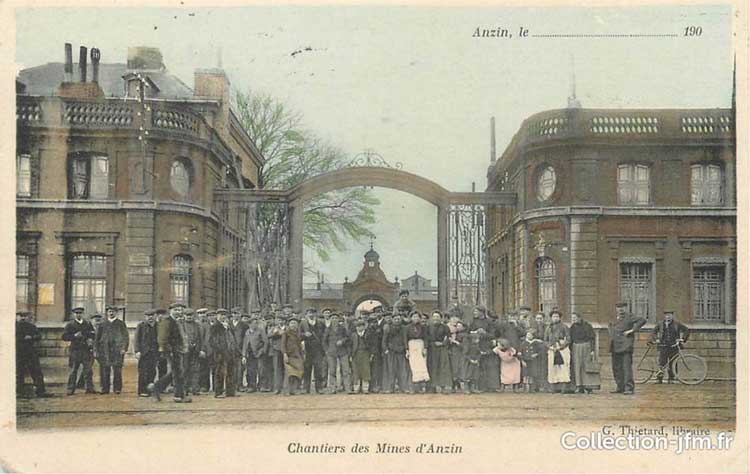

Après quelques mots d’accueil et de présentation de la journée par les deux présidents, Philippe Guignet et François Duceppe-Lamarre, la parole est donnée à M. Serge Massin, président du Cercle archéologique et historique de Vieux-Condé. En une petite demi-heure il expose avec clarté et conviction le processus ayant conduit à la création de la Compagnie des Mines d’Anzin. Il retrace l’historique de la houille dans la région, la première exploitation des veines de charbon dans le pays de Liège au XIIIe siècle, puis la découverte du charbon dans le Hainaut belge. Il y a déjà, note S. Massin, 120 fosses et près de 5 000 ouvriers au début du XVIIIe siècle. Après les conquêtes de Louis XIV, le Hainaut connaît une partition. Dans la partie française, il n’est pas encore question d’extraction houillère. Il faut attendre la consolidation par le traité d’Utrecht de la frontière entre la France et les Pays-Bas espagnols devenus autrichiens pour que des prospections se multiplient dans le Valenciennois à l’initiative du vicomte Jean-Jacques Desandrouin. Il s’associe à Nicolas Désaubois dans une première compagnie, s’entoure de techniciens comme Pierre Taffin, Jacques Matthieu. Il attire une main d’œuvre du pays de Charleroi. Le 3 février 1720 la houille est découverte à la fosse Jeanne Colard à Fresnes. Une nouvelle compagnie se forme, la compagnie Desandrouin-Taffin. Le 24 juin 1734 on découvre un charbon de grande qualité à Anzin à la fosse du Pavé. Un privilège lui est accordée pour quinze, puis vingt ans.

Toutefois la concession royale ne suffit pas dans le Hainaut. De grands seigneurs haut-justiciers (le duc de Croÿ à Condé, le marquis de Cernay à Raismes) font valoir que les propriétaires du sol ont un droit de regard sur le sous-sol. La tension entre les compagnies de Desandrouin, de Croÿ et de Cernay s’aggrave. Il faut mettre sur pied un compromis qui est trouvé en 1757 afin de partager au mieux les intérêts des uns et des autres. L’acte fondateur de la Compagnie des Mines d’Anzin est signé au château de l’Hermitage le 13 novembre 1757. Cette compagnie au caractère aristocratique marqué n’a disparu qu’à la suite de la nationalisation de décembre 1945 quand le Gouvernement provisoire de la République française dirigé par le général de Gaulle crée les Houillères Nationales. Une discussion courte, mais animée se développe. En réponse à une question, M. Guignet précise qu’en1783, la Compagnie comptait 31 100 ouvriers et qu’en 1789 elle devait avoir à son service environ 4 000 personnes.

Madame Legrand prend le relais et présente l’hôtel de ville de Condé, sur les plans de l’ingénieur Pierre Louis Georges Du Buat, dont la première pierre fut posée en juin 1774. La plus grande partie des travaux s’achève en 1777, même si des travaux de finition sont poursuivis jusqu’en1785. Le duc Emmanuel de Croÿ s’est investi dans ce grand projet architectural. Mme Legrand présente les traits généraux de l’édifice, puis décrit la belle salle de réception où le groupe est installé. C’est une salle pleine de symboles, ornée de blasons intéressants. Le mur principal est occupé par un vaste tableau de Jacques-François Momal (1754-1832) présentant le France recevant les hommages des États du Hainaut. Par ailleurs quatre portraits exaltent quatre gloires locales : Josquin des Prés, prévôt de la collégiale au début du XVIe siècle et inventeur de la polyphonie, l’avocat et jurisconsulte Albert Duhot, membre et secrétaire du Conseil des Cinq-cents, la tragédienne préférée de Voltaire, Claire-Josèphe Léris, dite la Clairon, et le duc de Croÿ devenu maréchal de France en 1783. Un autre portrait du duc de Croÿ se trouve au deuxième étage dans la salle des Archives de la cité. Dans une salle adjacente nous découvrons des tableaux de Gaspard de Crayer et de Frans Floris de Vriendt. Nous parcourons la salle des audiences qui conserve l’essentiel de l’aménagement mobilier et décoratif des années 1780-1785. Au rez-de-chaussée, la halle marchande convertie en vestibule en 1845 que l’on appelle aujourd’hui la salle des gardes attire l’attention.

Le groupe porte ensuite ses pas en direction de l’église Saint-Wasnon, située à l’angle nord-est de la place Verte à l’opposé du château de Bailleul, lieu de naissance et de résidence du prince Emmanuel de Croÿ, aujourd’hui fermé qui attend une nouvelle affectation. L’église a été conçue par un carme déchaux, Louis de Saint-Joseph dont les plans ont été repris et modifiés par Pierre Contant d’Ivry (1698-1777). La pose de la première pierre date de mai 1751 ; la bénédiction de l’église eut lieu le 21 décembre 1755,

Un clocher plus ancien construit un siècle et demi plus tôt flanque l’édifice et dresse un clocher à bulbe. L’intérieur de l’église impressionne : un vaisseau central poursuivi par une abside, des bas-côtés terminés par des murs plats. L’élévation se compose d’une colonnade, d’un entablement et d’un étage clair avec de larges baies qui diffusent abondamment la lumière. Les colonnes sont reliées par des plates-bandes et non par des arcs. On contemple des boiseries de style Louis XV, la chaire de vérité, des stalles ornées d’instruments de musique. L’intérieur de l’église est entièrement peint, mais le groupe se désole de voir l’humidité exercer des ravages. Une rénovation complète est urgente ; la ville en convient volontiers mais ne dispose pas à ce jour des financements nécessaires, Nous terminons la matinée per une incursion sur les remparts de la ville dont le circuit complet comporte 4 600 mètres. L’état d’avancement de l’heure ne permet qu’une découverte très partielle. Condé est évidemment une ville fortifiée depuis le Moyen Âge, et les sociétaires intéressés ne manqueront pas de revenir pour mieux apprécier cet espace fortifié.

Vient le temps de la « pause gastronomique » au restaurant Les pieds dans le plat.

A 15 heures le groupe se réunit dans le parc du château de l’Hermitage dont les grilles ont été ouvertes spécialement à notre intention. Monsieur Jean-Claude Gonneau propose une présentation d’ensemble de la bâtisse er expose les conditions dans lesquelles il s’est porté acquéreur du château en 2001. Il s’est attaché d’abord à « refaire du structurel » ; la réfection des toitures et de la charpente a, par exemple, demandé sept ans. La chronologie de la construction est précisée. Le dernier état de la construction du château que l’on voit aujourd’hui suit les plans de l’architecte Jean-Baptiste Chaussard et fut construit à l’initiative du jeune prince Anne-Emmanuel de Croÿ après la mort de son père en 1784. Avant cette date, l’Hermitage était encore un manoir assez fonctionnel sans doute, mais d’une architecture assez commune. Le groupe est ensuite scindé en deux, l’un sous la houlette du propriétaire, l’autre sous celle de Laurence Baudoux qui a publié il y a vingt ans un livre sur ce château. La rotonde centrale, initialement une salle de bal et de fêtes, organise la distribution des pièces au rez-de-chaussée et à l’étage. Sur ce cœur de l’édifice se greffent de grandes salles entre lesquelles s’organisent des appartements. On note l’étagement pyramidal des volumes intérieurs : deux niveaux pour la rotonde, un seul pour la salle de réception (vestibule, salle à manger, salon) et les chambres qui les entourent. Existent des appartements d’angle en entresol qui assurent l’intimité requise pour les boudoirs et la chapelle. Le groupe admire particulièrement les magnifiques parquets qui associent des bois d’essences diverses.

Vient la dernière étape de notre périple avec la présentation par Frédéric Vienne, archiviste du diocèse de Lille, de la basilique Notre-Dame de Bon-Secours. Cette église construite entre 1885 et 1895 est de style néo-gothique. Existait depuis le XVIIe siècle une chapelle attirant de nombreux pèlerins mais qui se révélait bien trop petite pour les accueillir. L’évêque de Tournai et la fabrique paroissiale se résolvent au milieu du XIXe siècle à agrandir la chapelle ou mieux à construire un nouvel édifice de vastes dimensions cher aux catholiques ultramontains de l’époque, amis d’un certain triomphalisme, mais ils se heurtent à des difficultés. Le pouvoir municipal de Péruwelz, tenu de surcroît par des libéraux plutôt anticléricaux et qui a déjà restauré l’église paroissiale, ne souhaite pas s’infliger de nouvelles lourdes dépenses. La commission royale du patrimoine n’a pas les même choix architecturaux que la commission de la province de Hainaut. Le dossier s’enlise donc dans une sorte de paralysie administrative d’autant plus que l’église située à quelques dizaines de mètres de la frontière française risque de bouleverser la voirie en place, au risque d’indisposer les autorités françaises. L’affaire ne se dénoue qu’au début des années 1880. On retient un plan centré avec un ensemble de chapelles collatérales posées en biais. L’extérieur prétend s’inspirer de l’art ogival tel qu’il existait au XIIIe siècle. C’est un édifice très ramassé qui respecte le tracé des rues et fut financé par la fabrique paroissiale. Le porche flanqué de deux tours est cependant de belle taille, une tour centrale se trouve dans l’axe de la route Péruwelz-Condé et se détache sur la ligne d’horizon.

L’église est construite sur une crypte faite de briques rouges et de pierres blanches. À l’intérieur on découvre un magnifique maître-autel à baldaquin (1895) avec de part et d’autre de remarquables vitraux. Verticalement, on distingue trois niveaux : de grandes arcades, une fausse tribune et un triplet avec une grande voûte.

Il est plus de 17 h 30 quand le groupe se sépare en promettant de se retrouver l’an prochain pour une sortie de découverte organisée cette fois principalement par la CDHA du Pas-de-Calais.

Philippe Guignet

Intervention de Serge Massin

Comment fut créée la Compagnie des Mines d’Anzin

La découverte et l’exploitation du bassin minier du Nord–Pas-de-Calais sont étroitement liées à celles des gisements de la Wallonie en Belgique dont il constitue le prolongement. Le charbon, découvert à Wasmes, à l’ouest de Mons, vers la fin du XIIIe siècle, est alors porté à dos de Borains jusque sur les bords de la Haine et son affluent, la Trouille.

Le précieux combustible est alors jeté dans de petits bateaux appelés « querques », de la charge de 20 tonnes environ, qui descendent la Haine et entrent dans l’Escaut à Condé. Vous connaissez l’expression querquer, déquerquer ? Charger, décharger ! Ce transport s’effectue sans problème jusqu’au xviie siècle.

Au xviiie siècle, l’industrie houillère est particulièrement prospère dans la région de Mons-Charleroi. On compte 120 fosses en activité qui occupent 5 000 ouvriers. On creuse à environ 20 à 25 mètres, exceptionnellement 70 mètres.

Mais en 1655, la cession de Condé à la France est fatale aux intérêts du bassin montois. Condé est le point de passage obligé pour les bateliers de Mons qui doivent nécessairement emprunter le territoire français. Et, bien entendu, ils sont soumis aux taxes les plus lourdes ! La situation géographique de Condé devient un atout économique de premier ordre. Par le traité de Ryswick (1697), le comté de Hainaut est scindé en deux parties inégales : la plus petite partie revient à la France, l’autre avec les mines de charbon, est contrôlée par l’Empire. Conséquence : La pénurie de charbon surgit immédiatement. Les prix flambent ! Telle est la situation de l’exploitation des mines de Mons au moment où le Hainaut est divisé définitivement. Tant que le Hainaut était entier dans l’Empire, et que l’approvisionnement en charbon était suffisant pour alimenter la région, on n’était pas obligé d’effectuer d’autres recherches.La division étant survenue, les choses changent.

Bientôt le déséquilibre de la balance commerciale du Royaume résultant des achats de houille étrangère incite le Gouvernement de Louis XIV à promouvoir les recherches du précieux minerai dans le sous-sol du Hainaut français, c’est-à-dire dans la région de Condé, Fresnes et Valenciennes. Les tentatives sont nombreuses, pas une ne réussit et la plupart des entrepreneurs sont ruinés. L’inexpérience, la nature du terrain et l’abondance des eaux ont raison des plus intrépides.

C’est alors que, en 1710, une nouvelle compagnie résolut de contrer la malchance. Un certain Nicolas Désaubois, par ailleurs receveur du prince de Croÿ et ancien trésorier municipal de la ville de Condé, entame les premières prospections à Fresnes. Mais, à cause de la montée des eaux, c’est un échec. Conscient du coût et de la difficulté de l’entreprise, Désaubois s’associe à des hommes entreprenants et fortunés qui apportent leurs capitaux et leurs connaissances techniques nécessaires à l’exploitation du charbon.

Parmi les associés :

– le vicomte Jean-Jacques Désandrouin, propriétaire et directeur d’exploitations minières de charbon dans les environs de Charleroi ;

– le frère de Jean-Jacques, Pierre Désandrouin-Desnoëlles, directeur d’une verrerie à Fresnes ;

– Pierre Taffin de Valenciennes, conseiller du roi et audiencier à la chancellerie du Parlement de Flandre.

Jean-Jacques Désandrouin

Pierre Taffin

Le 1er juillet 1716, en vertu d’une permission de recherche temporaire accordée par le roi, les travaux de la Compagnie Désaubois, première compagnie minière du Nord de la France, commencent 0 Freesnes, sous la direction de l’ingénieur Jacques Mathieu (1684-1867).

En 1717, la Compagnie qui a dépensé des sommes importantes (on parle de 47 000 florins) est dissoute et aussitôt reformée. Elle obtient le 8 mai 1717 l’autorisation d’exploiter pendant 15 ans.

Deux grands puits sont ouverts en août 1718 au Trieu de Fresnes, dans une pâture appartenant à Madame Jeanne Colard et, le 3 février 1720, à 70 mètres sous terre, la houille est découverte après 18 mois d’effort et d’un travail particulièrement pénible.

Ces considérations déterminent le conseil du roi à accorder à la compagnie par arrêt du 9 juillet 1720, une gratification de 35 000 livres et une prorogation de privilège de cinq ans.

La veille de Noël 1720 survient un accident déplorable. Les eaux submergent tous les travaux. Les associés abandonnent. Les fosses sont comblées et les machines, les pompes, les chevaux, tout est vendu.

On décide néanmoins la reprise des travaux et on s’établit le 26 août 1733 à Anzin. On y découvre une veine droite, superbe, appelée « la Grande Droiteuse » : la houille, de qualité, est jugée convenir à tous les usages.

Jacques Désandrouin et Pierre Taffin demandent et obtiennent le 29 mars 1735 une prorogation de vingt ans, privilège accordé sur un territoire agrandi. Tout va bien ? Pas si sûr ! En Hainaut la concession royale ne suffit pas !

La compagnie Désandrouin-Taffin a négligé le paiement de ces indemnités.

Bien sûr, la prospection ne dérange personne car elle coûte et ne rapporte rien. Mais lorsque la production devient effective, son succès attise aussitôt les convoitises.

En 1735, Emmanuel de Croÿ attaque la compagnie Désandrouin-Taffin sur le droit d’extraction du charbon sur sa terre de Fresnes. Il s’ensuit un long procès qui aboutit le 25 janvier 1737 à un arrangement amiable. Cet accord oblige Désandrouin et Taffin à verser au duc une redevance annuelle de 2 000 livres correspondant à son fameux droit d’entre-cens.

En 1744, Louis XV, par un édit royal, pose les premières bases d’une législation, en décidant que le sous-sol appartient à l’État qui peut, de ce fait, accorder des concessions à des exploitants selon un cahier des charges. Ce privilège est assorti d’une redevance liée à la quantité et à la qualité des produits extraits.

Le 3 décembre 1754, le marquis de Cernay obtient le privilège exclusif d’extraire le charbon de la terre de Raismes, sans fixation de durée.

Cependant, Jean-Jacques Désandrouin affirme que le fait de la découverte du charbon à Raismes est faux. La lutte commence entre les deux compagnies rivales.

La Compagnie de Cernay obtient gain de cause dans les premiers jugements de l’intendance de Valenciennes. Désandrouin présente une requête au roi pour obtenir une prorogation de privilège.

Les rivalités exacerbées entre les deux compagnies Désandrouin et de Cernay jettent le trouble dans bien des esprits et amènent dans les exploitations une déplorable perturbation.

Pour y mettre un terme, le prince de Croÿ conçoit le projet de rapprocher, de réunir les deux sociétés d’Anzin et de Raismes et de s’associer à elles pour former une exploitation commune et donner à cette grande affaire toute la solidité qu’elle mérite.

Le prince rencontre MM. De Cernay et Désandrouin. MM Cordier, bailli de Condé et Moreau notaire sont chargés de mener les discussions qui… n’avancent pas. Les prétentions et les points de vue des uns et des autres semblent irréconciliables. Une rupture est à craindre. Le prince, qui est à Calais, décide de venir à Condé pour dénouer la situation. Il parle « très ferme » et le 11 novembre l’arrangement est entamé. Le 13 on organise une réunion pour le partage des intérêts, à laquelle M. Désandrouin, qui est le plus difficile à convaincre, ne participe pas. Le jour même, le 13 novembre donc, Le duc de Croÿ adresse une lettre comminatoire à Jean-Jacques Désandrouin :

« J’ai obtenu, Monsieur, la permission de venir passer huit jours chez moi pour une affaire importante, parce que je pensais que vous y seriez ; cette affaire était celle de nos fosses, et de déterminer la société d’une manière qui puisse, en mettant fin à toutes les discussions, assurer une société stable par une réunion totale.

Je m’en suis abouché avec Monsieur de Cernay et les principaux associés ;

j’ai vu qu’il n’y avait pas un moment à perdre pour parvenir à réunir tous les esprits qui s’écartaient tous les jours un peu plus. J’ai soutenu vos intérêts comme si vous aviez été vous-même Je vous prie donc instamment, monsieur, et même j’ose dire que j’exige de votre amitié pour moi que vous signiez la minute d’acte que M. Cordier vous présentera, et que vous lui donniez un plein pouvoir pour ratifier le tout sur le même pied…

Mais, sans entrer, Monsieur, dans un plus long détail, permettez-moi et que j’y compte absolument et sans délai, car il est de la dernière importance que tout l’essentiel soit déterminé d’ici à six jours, temps de mon départ, après lequel il n’y aurait plus à renouer… »

Jacques Désandrouin obéit et, au bout des six jours fixés par le prince, le 19 novembre 1757, l’acte d’association de la compagnie d’Anzin est constitué.

« Je crois, Monsieur, écrivit immédiatement le prince à M. Désandrouin, que vous auriez été content si vous aviez vu la manière dont chacun s’est porté à la raison. J’espère aussi que vous l’auriez été en voyant comment j’ai soutenu vos intérêts. Tout le monde croit faire également des sacrifices, ce qui prouve la justice avec laquelle la chose a été faite ».

« Il a été surtout convenu et promis solennellement que l’on ne dira plus un mot du passé » en faisant allusion aux mots d’oiseaux proférés par de Cernay et Désandrouin !

Le contrat qui cimente les arrangements convenus entre tous les intéressés et crée la célèbre compagnie d’Anzin est signé le 19 novembre 1757. Il est fait sous seing privé au château de l’Hermitage de Condé. Il ne contient que 19 articles. Les signataires observent sobrement dans le préambule qu’ils sont tombés d’accord « pour la réunion générale des fosses à charbon de Fresnes, Vieux-Condé, Raismes et Saint-Vaast, vivre en bonne union et faire l’avantage de l’État et du public ».

.

Sources : Édouard Grar, Histoire de la recherche, de la découverte et de l’exploitation de la houille dans le Hainaut français, dans la Flandre française et dans l’Artois, 1716-1791, t. II, Impr. de A. Prignet, Valenciennes, 1848 ; André Delcourt, Un grand seigneur au siècle des lumières, le duc de Croÿ, maréchal de France

Serge Massin Président du Cercle d’Histoire et d’Archéologie de Vieux-Condé et de sa Région

Liste des participants

Francis de Simpel, Philippe Guignet, Jean-Marc Guislin, Luc Hazebroucq, Clotilde Herbert, Philippe Barbet, Alain Simon, Delphine Hanquiez, Jean Heuclin, M. et Mme (Odile) Louage, Jean-Marie Richez, Vincent Suard, Éric Vanneufville, Françoise et Gérard Verrier, Frédéric Vienne, Laurence Baudoux, Annie et Emmanuel de Calan, Christophe Drugy, François Duceppe-Lamarre, Monique et Jean-Marie Duquesne, Jacques Froissart, Éric Gentilini, Alain Joblin, Marie de La Feronnière, Philippe Masingarbe, Vincent Merckenbreack, Francis Montecot, Claudie et Jean-Louis Podvin, Gatien Wierez, Patrick Wintrebert